西暦前二千百七十年というと今から約四千年の昔、エジプトでクフ王がピラミッドを作った頃、北極星はリュウ座のツバンであった。現在の北極星すなわちこぐま座のしっぽが北極星となったのは今から約二千年前であり、今後約六千年たつとケフェウス座の星が、さらにそこから一万二千年後にはこと座のベガが北極星となるという。

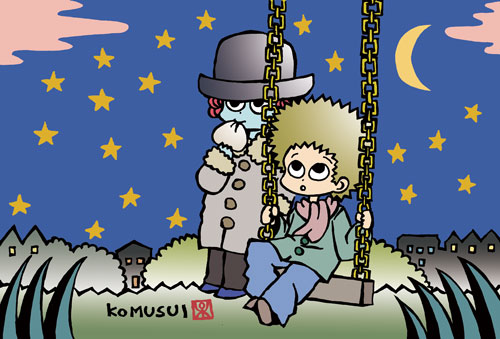

冬のある夜、私たちは公園のブランコに座り満天の星空を眺めていた。オノコロ島の空はとても澄んでいて、私たちはただ白い息を吐きながら、その神秘的な星空の世界にうずもれていた。

「星空を見ているとどうしてこんなに幸せな気持ちになれるのだろう?」とヨハンスに尋ねるとそれは人間などを遥かに超越した世界がそこにあるからだと笑いながら答える。

空には生死なんてないんだ。ただ美しく厳かに存在するだけ。買ってきた肉まんを懐からだし、空を見上げながら口に入れた。

カシオペア座の横に見えるのがペルセウス座。もしもお金持ちになったら透明な家を作ろう。誰も住んでいない奥山の広場に透明な家を作って、ずっと空を見ながら眠るんだ。もしも恋人ができたならその恋人とソファを並べて、とりとめのない話をしながら星空を眺めて暮らすんだ。

ヨハンスが笑った。「女の子はもっと現実的だから、君の描くロマンチックなんてきっとクズカゴに捨てられておしまいさ」「じゃあプラネタリウムの経営でもいいよ。それならお客さんにお金がもらえるから生計も成り立つじゃないか」私は少しむきになった。「だめだめ。プラネタリウムを経営して一体どれだけのお客さんが来るというんだい。お客さんは君よりよほど現実主義者さ。君のロマンチックは、やはりクズカゴ行きだね」

遠く遠く、今から一億年も経つと太陽系そのものがヘラクレス座大星団の中に吸収されてしまうという。

私たちはまた黙って星空を見上げた。

ホリーゴライトリーは、もしもこの世に自分の存在できる『ティファニーのような空間』を見つけることが出来さえすれば、仔猫に名前を付けてそこで暮らす、と言ったけれど、本当にそういう場所をさがしているのなら、それはたぶん存在しない。なぜならすべての物質には限りがあり、その一瞬一瞬の煌めきこそが生きている、あるいは在るということの証にほかならないのだから。

「心だってそうさ。いつだってずっと変わり続けている。そして変わるたびにキラキラと輝くんだ」そう、それが存在しているということなんだから、とヨハンスは言った。だから心が変わっても守らなくちゃいけないものを自分で作っておかなくちゃいけない、とも。

「天上の星の輝きと、我が心の内なる道徳律」カントの言葉に感動した湯川秀樹博士の気持ちが、小学生の頃はどうしてもわからなかったけれど、今なら少し分かる気がする。銀河鉄道の夜の美しさと同じようなものだ。みんな生きているんだ。温かくても冷たくても心があってもなかっても。そう我々人類の次元で生きていても死んでいても、それは別次元では半永久的運動を続けている。半永久だけれど永遠じゃない。北斗七星の柄杓型が約二十万年後にはまったく反対になるなんて、なんて途方もないロマンチック。半永久だけれど永遠じゃない。とても美しいものを私はその中に見出す。そして私は空を見上げる。そのままブランコをギィコギィコとこいでいると、やがて目が回って落っこちる。ヨハンスはあははと笑った。人間の持つ感覚なんてそんなもんさ。まったく不安定な中を上手にバランスをとって生きている。ちょっと星空に魅かれたらはやこのとおり、ちゃんとこけている。「だから人間は空なんて見ていないで足元を見て生きなきゃいけないのさ。他の動物はみんなそうしてるぜ? 猫も犬も綺麗だなぁなんて夜空を見ない。彼らは現実社会の中にちゃんと落ち着いて生きているのさ」

猫の生活もいいと思っていたけれど、この空の美しさが分からなくなるのなら猫にはならないほうがいい。たとえ世の中の見えていない、現実の分からない馬鹿者と言われ笑われようと、奥山の透明な家を夢見て暮らしていたい。

北風がぴゅうと吹いた。ヨハンスはぶるっと震える。「毛布を持ってくれば良かったね」ブランコをこぎながら私は言った。ヨハンスは「うん」と生返事をして空を見ている。

オリオン座の三ツ星の前には直径三・四光年の散光星雲があって、そのため中心の星は青くぼやけて見える。ヨハンスはため息をついた。地球からの距離約六百光年。「そろそろ帰ろうか」私が言うとヨハンスは寂しそうに笑う。君は帰るのかい? そうだね。ボクもそろそろ帰らなくちゃいけない。コートのポケットに手を突っ込み、じゃあ、なんてボクたちは別れるんだ。オリオンの肩で輝くペテルギウスみたいに。

ヨハンスが立ち去った後、私は星空を見上げくしゃんとひとつくしゃみをした。

二十億光年の孤独だね。

星空の下、私は旅館の窓から忍び込んで、誰にも気づかれないようにそっと自室に帰り、友達の頭を踏んづけてそのまま毛布にくるまって眠った。

(イラスト:堂野こむすい va1504-009『星空』)