恐竜が絶滅したのは白亜紀後期、今から約六千五百万年前、地球と小惑星が衝突したためだと言われている。イリジウムを大量に含んだ地層、K-Pg境界というラインを境に、それ以前とそれ以後の生物はまったく別物に入れ替わった。このとき生物の約九十九パーセントが死滅し、生物の種の約七十パーセントがこの世から消えたという。

地球ではこれ以前にもたびたびこのような大量絶滅がおこったらしく、このK-Pg境界の大量絶滅以外にも、オルドビス紀末のO-S境界、デボン紀末のF-F境界、ペルム紀末のP-T境界、三畳紀末のT-J境界などの絶滅があったという。絶滅の理由はさまざまでK-Pg境界のような小惑星との衝突もあれば、地球環境の激変による絶滅もあった。

オルドビス紀末の絶滅は今から約四億四千四百万年前のことであるが、理由は近郊の星の超新星爆発によってガンマ線バーストを地球が受けたためではないかと言われている。このとき、腕足類をはじめとする生物種八十五パーセントが滅亡した。

デボン紀末の絶滅は、気候の寒冷化と海中の酸素が欠乏するいわゆる海中無酸素事変が原因でないかと言われている。このとき、甲冑魚などの海生生物を中心に、約八十二パーセントの生物種が滅んだ。

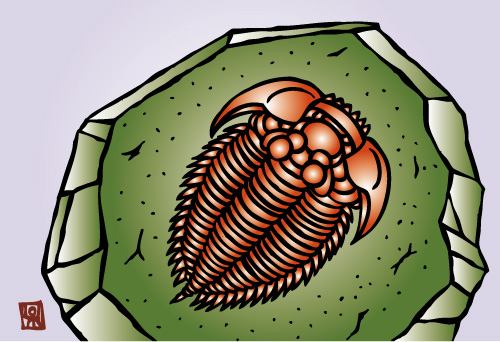

ペルム紀末の絶滅は、今から約二億五千百年前。理由は不明であるが、三葉虫をはじめとする多くの種が絶滅し、その規模は他の絶滅と比べて最大級であった。他の絶滅では事後数十万年ほどで再び多様な生物たちが現れるが、ペルム紀の絶滅のあとは一千万年の空白が続く。ちょうどこのころ、ローレンシア、バルティカ、ゴンドワナ、シベリアの四大陸が衝突し一つの超大陸パンゲアになったとされるが、ひょっとするとそのことと何か関係があるのかもしれない。二億五千万年前に一つの超大陸となったパンゲアは二億年前ごろ、再び分裂をはじめ、今の地形へと変化していった。

三畳紀末の絶滅は約一億九千九百万年前でアンモナイトなどが絶滅する。そしてこれ以後それまで小型だった生物が大きくなり恐竜へと進化を遂げる。以後、約一億三千四百万年間、恐竜は繁栄し続ける。

その恐竜が滅ぶのが今から約六千五百万年前。白亜紀後期の小惑星との衝突によって、である。

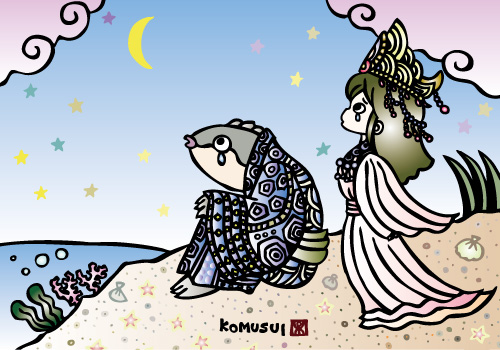

人類らしきものが現れたのを今から約四百万年前、アウストラロピテクスの登場からとするならば、恐竜の滅亡から六千百万年の後である。それからさらに百五十万年をかけて、アウストラロピテクスはホモ・ハビリスに進化し、さらに二百万年の歳月をかけて現在の人類に進化する。

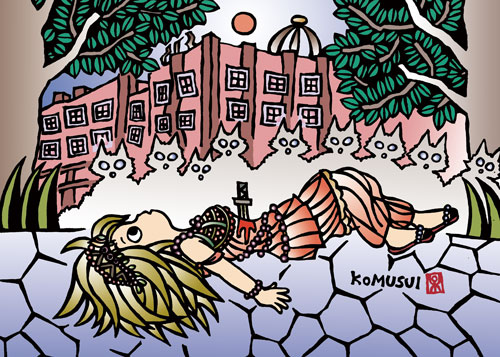

こうして現れた人類が、次の大量絶滅の原因となっていることは多くの自然科学者が指摘するまでもないであろう。ハーバード大学のウィルソン教授が言うように、人々がもし今までと同じ生活習慣を保とうとするならば、今後百年の間に生物圏の約半数の種は絶滅する。真面目で勤勉な人たちが真面目に勤勉に今の生態系を破壊し、人類を含むすべての生物を滅亡へと追い込む。「何の悪気もなく、ただ真面目に勤勉に」。人類は他の生物にとって悪魔以外のナニモノでもない。価値基準や思考法、それを少し変えなければ今の生態系に未来はない。

人類の増長のために滅びゆく生き物たち。生態系の崩れは人類をも滅ぼす。しかし大量絶滅がおこっても、数十万年経てばまた新しい生物がうようよ生まれてくるとすれば、それはそれでいいのかもしれない。今度はどんな生き物が地球の王者となるのだろう。それを考えると、少し楽しい気分にもなる。

(イラスト:堂野こむすい va1608-005『三葉虫』)